化学ゲルの作製法の一つに,多官能性モノマーを縮合反応により次々に結合する方法があります.官能基-OH(水酸基),-COOH(カルボキシル基),-NH$_2$(アミノ基)などを複数もつ低分子は,自分自身で,あるいは相互に縮合反応を繰り返すことにより,高分子量の重合体(巨大分子,ポリマー)を形成することができます.縮合による化学結合は水分子の離脱を伴い,たとえば

-OH + HO- $\longrightarrow$ -O- (+ H$_2$O)

-COOH + HO- $\longrightarrow$ -CO-O- (+ H$_2$O)

-OH + H$_2$N- $\longrightarrow$ -NH- (+ H$_2$O)

-COOH + H$_2$N- $\longrightarrow$ -CO-NH- (+ H$_2$O)

のような例があります.

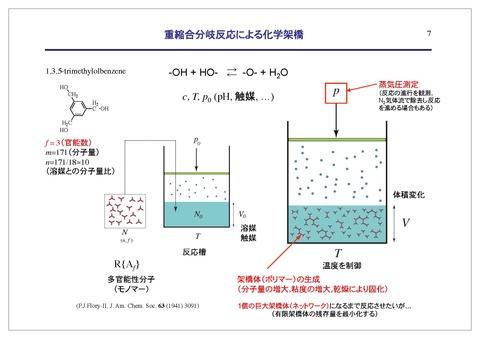

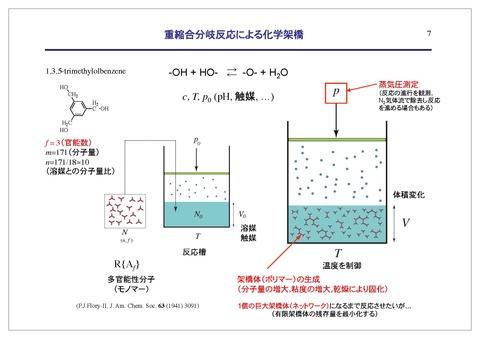

このようにポリマーの重合単位となる官能性低分子はモノマーとよばれます.以下では簡単のために,官能基-Aを$f$個もつような多官能性モノマーをR{A$_f$}という記号で表すことにしましょう.また,2種官能基-Aと-Bをそれぞれ$f$個,$g$個もつようなモノマーはR{A$_f$/B$_g$}のように表します.

2官能性モノマーR{A$_2$}やR{A$_1$/B$_1$}の重合では一次元的に結合が反復されて線状ポリマーが生成するだけなので3次元ネットワーク構造をもつゲルにはなりません.ゲルの作製には少なくとも3官能以上のモノマー(分岐モノマー)による分岐反応が必要なのです.以下では,まず最も簡単なR{A$_f$}($f\ge 3$)の自己縮合によるゲルの生成について考えましょう.

-OH + HO- $\longrightarrow$ -O- (+ H$_2$O)

-COOH + HO- $\longrightarrow$ -CO-O- (+ H$_2$O)

-OH + H$_2$N- $\longrightarrow$ -NH- (+ H$_2$O)

-COOH + H$_2$N- $\longrightarrow$ -CO-NH- (+ H$_2$O)

のような例があります.

このようにポリマーの重合単位となる官能性低分子はモノマーとよばれます.以下では簡単のために,官能基-Aを$f$個もつような多官能性モノマーをR{A$_f$}という記号で表すことにしましょう.また,2種官能基-Aと-Bをそれぞれ$f$個,$g$個もつようなモノマーはR{A$_f$/B$_g$}のように表します.

2官能性モノマーR{A$_2$}やR{A$_1$/B$_1$}の重合では一次元的に結合が反復されて線状ポリマーが生成するだけなので3次元ネットワーク構造をもつゲルにはなりません.ゲルの作製には少なくとも3官能以上のモノマー(分岐モノマー)による分岐反応が必要なのです.以下では,まず最も簡単なR{A$_f$}($f\ge 3$)の自己縮合によるゲルの生成について考えましょう.

歴史的には$f=3$の特殊な場合についてP.J.Floryが最初に研究し(P.J.Flory, J. Am. Chem. Soc.

63 (1941)

3091,Floryのゲル化反応論の2番目の論文なので以下ではFlory-IIと呼びます),2年後にW.H.Stockmayerがこれを任意の官能数$f$に一般化して単元系のゲル化反応論を完成させました(W.H.Stockmayer, J. Chem. Phys. 11 (1943)

45. Stockmayerのゲル化反応論の最初の論文なので以下ではStockmayer-Iと呼びます).図は反応槽におけるトリメチロールベンゼン(1,3,5-trimethylolbenzene)の水溶媒中,酸性触媒下での縮合反応の概念図です.

Flory-IIでは生成した架橋体の分子量分布,数平均および重量平均の分子量,ゲル化点などが議論されています.ここで数平均分子量$<m>_n$というのは数分布,すなわち架橋体中 のモノマー数の違い(重量)を考えずにすべての架橋体数を数え,その中の$m$-量体($m$個のモノマーからなる架橋体のこと)の数 $N_m$の割合$f_m=N_m/\sum N_m$,を用いて$m$を平均したもの$<m>_n=\sum mN_m/\sum N_m$のことです.同様に重量平均分子量は,架橋体の重量(分子量)に注目してその分布$w_m=mN_m/\sum mN_m$を用いて$m$を平均したもの$<m>_w=\sum m^2 N_m/\sum mN_m$のことを指します.高分子溶液論ではz-平均と呼ばれるさらに高次の平均分子量$<m>_z=\sum m^3N_m/\sum m^2 N_m$も研究されています.

さて,反応開始後のある時刻における反応度$p$を$p=$(反応した-A基の数)/ (-A基の総数)で定義しますと,$m$-量体の数は$p$の関数$N_m(p)$になり,平均分子量も$p$の関数になります.Flory-IIでは$f=3$について重量分布$w_m$および2種の平均分子量が具体的に求められ,その結果は

$$<m>_n= {1\over {1-3p/2}} , \quad <m>_w={{1+p}\over {1-2p}}$$

となりました.(重量分布関数は複雑なので省略.)重量平均分子量が$p=1/2$で無限大になるので,Floryはこの点が無限に大きな架橋体,すなわちゲルが出現するゲル化点と考えました.このように架橋体が系全体に拡がりマクロなネットワークを形成する(パーコレートすると言います)のがゲル化現象であるという定義は幾何学的な連結性にもとづいたゲルの定義であり,Flory以後のゲル化反応論で研究されてきたゲルの基本概念です.ゲル化点では数平均分子量が有限値4に留まっていることに注意しましょう.これは大きな架橋体も小さな架橋体も同等の資格でその数だけを数えて平均したものだからです.実際は,1個の巨大な架橋体が成長し,残りは比較的小さな架橋体で分布するような状況になります.

このようなゲルの定義とは異なり,系(溶液)の流動性にもとづいたゲルの定義もレオロジーの分野では用いられることがあります.すなわち,溶液の流動性が停止する点(粘度が無限に大きくなる点)がゲル化点という考え方です.成分の大部分は溶媒ですが力学的には固体となる変化がゲル化というわけです.この定義は,構造ではなく高分子の運動性にもとづく定義です.物理ゲルのように架橋が生成・消滅するような弱いゲルでは,両者の定義によるゲル化点が離れて出現する可能性があります.十分に連結していても外力により架橋の組み替えによる流動が可能であるような系がこれに該当します.それらの興味ある具体例は後ほど詳しく紹介しましょう.しかしながら,実際に流動不可能であることを実証するためには観測を長時間継続させる必要があり,技術的な困難が伴うのが普通です.氷河も大陸も千年待てば流れるから液体だという奇妙な混乱が生じるのはこのためです.先人はこのゲルの特性をうまく捉えて

The colloid condition, the "gel", is one which is easier to recognize than to define.

(Dorothy Jordan Lloyd, in Colloid Chemistry, Ed. by J. Alexander, The Chemical Catalog Co., New York, 1926, Vol. 1, p.767)

と表現しました.本項で考えている化学ゲルについては幸いにして両者の定義は同一のゲル化点を与えるので,反応の進行に伴う粘度の変化をモニターしているとパーコレーションのゲル化点が同定できます.

Flory-IIでは生成した架橋体の分子量分布,数平均および重量平均の分子量,ゲル化点などが議論されています.ここで数平均分子量$<m>_n$というのは数分布,すなわち架橋体中 のモノマー数の違い(重量)を考えずにすべての架橋体数を数え,その中の$m$-量体($m$個のモノマーからなる架橋体のこと)の数 $N_m$の割合$f_m=N_m/\sum N_m$,を用いて$m$を平均したもの$<m>_n=\sum mN_m/\sum N_m$のことです.同様に重量平均分子量は,架橋体の重量(分子量)に注目してその分布$w_m=mN_m/\sum mN_m$を用いて$m$を平均したもの$<m>_w=\sum m^2 N_m/\sum mN_m$のことを指します.高分子溶液論ではz-平均と呼ばれるさらに高次の平均分子量$<m>_z=\sum m^3N_m/\sum m^2 N_m$も研究されています.

さて,反応開始後のある時刻における反応度$p$を$p=$(反応した-A基の数)/ (-A基の総数)で定義しますと,$m$-量体の数は$p$の関数$N_m(p)$になり,平均分子量も$p$の関数になります.Flory-IIでは$f=3$について重量分布$w_m$および2種の平均分子量が具体的に求められ,その結果は

$$<m>_n= {1\over {1-3p/2}} , \quad <m>_w={{1+p}\over {1-2p}}$$

となりました.(重量分布関数は複雑なので省略.)重量平均分子量が$p=1/2$で無限大になるので,Floryはこの点が無限に大きな架橋体,すなわちゲルが出現するゲル化点と考えました.このように架橋体が系全体に拡がりマクロなネットワークを形成する(パーコレートすると言います)のがゲル化現象であるという定義は幾何学的な連結性にもとづいたゲルの定義であり,Flory以後のゲル化反応論で研究されてきたゲルの基本概念です.ゲル化点では数平均分子量が有限値4に留まっていることに注意しましょう.これは大きな架橋体も小さな架橋体も同等の資格でその数だけを数えて平均したものだからです.実際は,1個の巨大な架橋体が成長し,残りは比較的小さな架橋体で分布するような状況になります.

このようなゲルの定義とは異なり,系(溶液)の流動性にもとづいたゲルの定義もレオロジーの分野では用いられることがあります.すなわち,溶液の流動性が停止する点(粘度が無限に大きくなる点)がゲル化点という考え方です.成分の大部分は溶媒ですが力学的には固体となる変化がゲル化というわけです.この定義は,構造ではなく高分子の運動性にもとづく定義です.物理ゲルのように架橋が生成・消滅するような弱いゲルでは,両者の定義によるゲル化点が離れて出現する可能性があります.十分に連結していても外力により架橋の組み替えによる流動が可能であるような系がこれに該当します.それらの興味ある具体例は後ほど詳しく紹介しましょう.しかしながら,実際に流動不可能であることを実証するためには観測を長時間継続させる必要があり,技術的な困難が伴うのが普通です.氷河も大陸も千年待てば流れるから液体だという奇妙な混乱が生じるのはこのためです.先人はこのゲルの特性をうまく捉えて

The colloid condition, the "gel", is one which is easier to recognize than to define.

(Dorothy Jordan Lloyd, in Colloid Chemistry, Ed. by J. Alexander, The Chemical Catalog Co., New York, 1926, Vol. 1, p.767)

と表現しました.本項で考えている化学ゲルについては幸いにして両者の定義は同一のゲル化点を与えるので,反応の進行に伴う粘度の変化をモニターしているとパーコレーションのゲル化点が同定できます.