蘇飛考

蘇飛という人物がいる。

黄祖の都督で、甘寧が呉に逃げる手助けをした人物である。

この蘇飛という人物は、三国志甘寧伝注の呉書にしか見えない人物のため、素性が全くわからない。

しかしながら、とある人物に関する記述を参照することで、それを推測できることが分かった。

今回は、この蘇飛という人物について考えていくこととする。

|

厳密には太平御覧の引く呉録にも、蘇飛と甘寧にまつわる話が載る。しかしながら、呉録は張勃の作であり、この記述が先行する韋昭呉書の記述に酷似していることから、韋昭呉書を下敷に作られたものと考えられる。 |

蘇飛にまつわる記述

蘇飛について記した記述は、先程述べたように、あまり多くない。

一つには、甘寧が呉に降る記述の後に注釈として引かれた、黄祖のもとから甘寧を逃がす際の記述である。

寧将僮客八百人就劉表。表儒人、不習軍事。時諸英豪各各起兵、寧観表事勢、終必無成、恐一朝土崩、并受其禍、欲東入呉。黄祖在夏口、軍不得過、乃留依祖、三年、祖不礼之。権討祖、祖軍敗奔走、追兵急、寧以善射、将兵在後、射殺校尉淩操。祖既得免、軍罷還営、待寧如初。祖都督蘇飛数薦寧、祖不用、令人化誘其客、客稍亡。寧欲去、恐不獲免、独憂悶不知所出。飛知其意、乃要寧、為之置酒、謂曰「吾薦子者数矣、主不能用。日月逾邁、人生幾何、宜自遠図、庶遇知己。」寧良久乃曰「雖有其志、未知所由。」飛曰「吾欲白子為邾長、於是去就、孰与臨版転丸乎」寧曰「幸甚。」飛白祖、聴寧之県。招懐亡客并義従者、得数百人(三国志甘寧伝注呉書)

劉表を頼ったが失望し、呉に逃げようとしたが黄祖の勾留されることになった甘寧について記している。

黄祖の都督蘇飛は、甘寧を何度も黄祖に推薦した人物であった。だが、それも結局叶わず、甘寧の不遇を哀れんで、呉に逃げられるよう取り計らったことが、この呉書には記されている。

彼についてのもう一つの記述は、同じく甘寧伝、黄祖を破って捕らえた時を記したものが、その注釈の呉書に残っている。

初、権破祖、先作両函、欲以盛祖及蘇飛首。飛令人告急於寧、寧曰「飛若不言、吾豈忘之?」権為諸将置酒、寧下席叩頭、血涕交流、為権言「飛疇昔旧恩、寧不值飛、固已損骸於溝壑、不得致命於麾下。今飛罪当夷戮、特従将軍乞其首領。」権感其言、謂曰「今為君致之、若走去何?」寧曰「飛免分裂之禍、受更生之恩、逐之尚必不走、豈当図亡哉!若爾、寧頭当代入函。」権乃赦之。(三国志甘寧伝注呉書)

孫権は黄祖を破った時、二つの箱を作っておき、黄祖と蘇飛の首を入れようとしていた。蘇飛は甘寧に急を告げ、甘寧は自分の旧恩に報いるため、自らの首を賭けて蘇飛の命を救った、という逸話である。

この二つが、史書に残る蘇飛の記述の全てである。

蘇飛とは何者か

蘇飛について、甘寧伝の注釈から分かることは二つである。

- 黄祖の都督であった

- 孫権からは、黄祖と同じ程度に怨まれていた

この二つを手がかりとして、彼の素性を探ることとする。

後漢末において、「都督」という表現は多種多様な意味があり、後の都督制におけるそれのような使い方は稀である。

呂布の都督高順や、甘寧が濡須で敵営に決死の攻撃をかける時、その都督に兵への酌をさせている。

後曹公出濡須、寧為前部督、受敕出斫敵前営。権特賜米酒衆殽、寧乃料賜手下百余人食。食畢、寧先以銀盌酌酒、自飲両盌,乃酌与其都督。 都督伏、不肯時持。寧引白削置膝上、呵謂之曰「卿見知於至尊、熟与甘寧?甘寧尚不惜死、卿何以独惜死乎?」 都督見寧色厲、即起拝持酒、通酌兵各一銀盌。至二更時、銜枚出斫敵。(三国志甘寧伝)

甘寧伝の逸話からすると、甘寧麾下の兵百余人を取りまとめる立場だったと推測される。

蘇飛もこの甘寧の都督と同様の立場だったとすると、黄祖の部下として、麾下の兵を取りまとめる存在だったのだろう。

蘇飛が都督として黄祖の対孫権戦で活躍していたのなら、怨まれる可能性もあるだろう。

しかし、凌操を射殺した甘寧も、そこまで怨まれていたようには見えない上、黄祖の一都督が、黄祖と同等の怨みを買っているというのは、あまり考えられない。

黄祖が怨まれているのは、孫権の前に立ちはだかったということもあるが、彼が親の仇であるということも大きいはずだからである。

では他に、蘇飛にそこまで怨まれる要素があるだろうか。

これは、彼を、劉表伝注釈に引く司馬彪「戦略」に現れる蘇代だったとすれば、自然なこととなるのである。

劉表之初為荊州也、江南宗賊盛、袁術屯魯陽、尽有南陽之衆。呉人蘇代領長沙太守、貝羽為華容長、各阻兵作乱(劉表伝注司馬彪戦略)

これは、劉表が刺史として初めて荊州に至った時の記述であるが、この時、長沙太守を領して劉表を阻んでいた呉の人物である、蘇代という人がいる。長沙は孫堅が兵を挙げた場所であり、その長沙を領した呉人であれば、孫堅集団の中核として背後の守りを任された人物であろう。

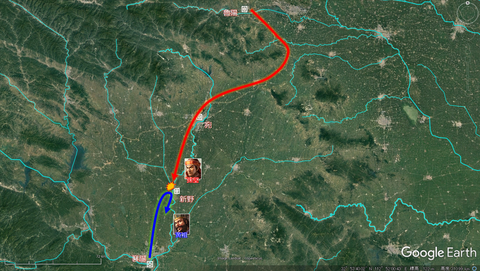

そして孫堅は、この後に劉表と敵対し、黄祖と戦って死ぬこととなる。

もし、蘇飛がこの時の蘇代であり、何らかの理由で孫堅から離反して劉表に就いたのだとしたら、孫堅に背後を任されながら、仇敵に与した人物ということになる。そうであれば、孫権が大いに怨むのも当然と言えよう。

そして、代の説文小篆を見ると、なんとなくであるが字形が似ている。

韋昭が呉書を編纂する過程で、蘇代とされていた人物が何らかの理由で蘇飛に変形されたか、或いは司馬彪が戦略を編纂する過程で、蘇飛が蘇代として伝わってしまったのだろう。

黄祖の都督で甘寧を救った蘇飛は、もと孫堅の側近で、呉人の蘇代だったと考えられるのである。

参考史料

陳寿 『三国志』 (劉表伝、呂布伝、甘寧伝)

参考サイト

代の字形について上記サイトを参照した。