ボリス・マレンコに腕時計を木端微塵に破壊された一件を、リッキー・ハンターは大切な思い出としている。1968年末放送のフロリダのテレビ番組において、名作遺恨劇の一環として、控え室から猛然と乱入して、グラディエーターこと覆面姿のハンターがファンから贈られた50ドルの腕時計を破壊した。ハンターによれば、「俺の両目から涙が零れ落ちるのをみんなが見てさ、もう何週間かやろうぜってことになった。バハマに行ったらさ、『すげえムカついたから、時計買ってやろうか?』なんて言われるんだよ」

復讐に燃えたグラディエーターは、マレンコが自らを讃えるために製作させた騎士像を破壊し、フロリダ州各地の会場を満員にした抗争劇に発展した。ハンターによれば、「ヒールながらも、ファンからは好評で、評価されていた。まさに関係する要素をすべてくっつけて名勝負にしてしまう接着剤、これ以上のうまい例えはないだろう。同列に評価できるヒールは5人といないと思うよ」

グレート・マレンコ、仰々しくは艱難辛苦(ハードノックス)道場のボリス・マクシリミリアノビッチ・マレンコ師範ことボリス・マレンコは、古典的な悪役像を超越した存在であり、ファンの感情を自在に操ることにかけては時代の最先端を走っていた策士であった。

1978年から1979年にかけて、テネシー州ノックスビルの団体で抗争劇を展開した元NWA世界ヘビー級王者ロニー・ガービンによれば、「私の主観では、最高峰の一人に挙げられます。私が生まれる前を別にすれば、五指に入ります。一緒にいるだけで、何もしないで暴動が発生します。野球のバットやら斧やらを持参して登場する人もいますが、半分も盛り上がりません」

ポーランド系移民の父親と米国人の母の間に、1933年ニュージャージー州ニューアークに生まれたラリー・サイモンは、アービントン近郊で育ち、10代の頃は複数のYMCAでアマレスに励んだ。ニューヨーク州ガーメント郡でトラック運転手を務め、1950年代中頃に本格的にプロレス入りした。数年間、東海岸で本名で活動した。1957年に“クラッシャー・ドゥガン”としてテキサスに転戦し、テキサス州ヘビー級王者となった。1961年、後年のモンゴルズやミッシング・リンクにように前頭部に一塊の頭髪だけ残した奇抜な髪型をした乱暴者ドイツ人オットー・フォン・クルップとして、ボブ・ガイゲルと組んでAWAタッグ王者となった。

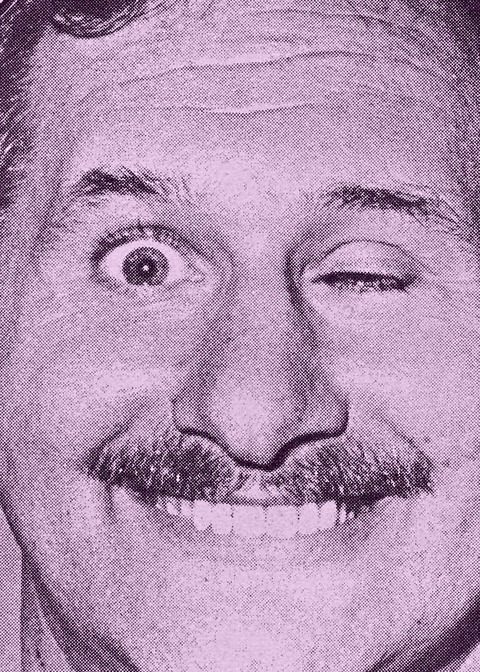

1962年、フロリダでボリス“ザ・グレート”マレンコと改名した。マレンコを名乗ったのは元祖ではなく、1950年代にフランク・フォゾとジョン・カーニーがマレンコ兄弟を名乗っていた。ニューヨークの興行師ビンセント・J・マクマホンがキャラクターを考案したと誤って伝えられているが、息子のジョディと複数のレスラーによれば、カール・ゴッチがサイモンに提案したのだという。採用した提案をさらに発展させ、スタンリー・キューブリック監督の映画作品に登場する人物と相似形の、怒り狂うロシア人を演じた。フロリダの古参プロレス評論家ジェリー・プレーターによれば、「なんとも説得力満点だった。ロシア人の悪者をものの見事に演じた。その役に入り込んでる様と言ったら、史上最高の悪役といってもいい」 演説は粒揃いの傑作であり、ロシア風の発音に抑揚をつけながら、チョビヒゲをくねらせ、片目を閉じ、急に締めくくった。アンジェロ・モスカによれば、「“サイクロプス(一つ目の巨人)”と呼んでたよ。顔芸がお見事だったね。先輩によく言われたもんだよ、『顔で稼ぐんだ』って。マレンコを見て、なるほど、こういうことかねって」

自身を州内随一のベビーフェイスに仕立てていたフロリダの興行師エディ・グラハムとの抗争劇は、伝説的領域に達している。マレンコはロシアン・チェーン・デスマッチの王者を自称し(「先祖代々の決闘方式」)、二人の流血戦はフロリダ・マット界黄金時代を到来させた。リッキー・スティムボートによれば、「見るのも、対戦するのも好きだった。高校時代に見ていた、売り物のマットを一面血まみれにするだけじゃなくて、それと同時に、見る者の興奮を誘うことも意識していた。片方の目を見開いて、片方は閉じて、エディと猛烈な殺し合いを演じながら、強烈な印象を与えていた」

マレンコの騙しのレパートリーには有名な義歯飛ばしもあり、1966年に裏切り者を制裁するマレンコを制止しに駆けつけたサム・スティムボート相手に、初めて完璧に決めた。スティムボートがマレンコの口を殴打すると、仕込んでおいた偽の歯を吐き出し、これをスティムボートがマット上で踏みつけた。長年にわたり、全米各地で歯を失い、そのたびに高額な架工義歯治療費を払えと相手に迫った。レスラー兼アナウンサーであったレス・サッチャーによれば、「ラリー・サイモンは僕の懐を温めてくれる素晴らしい悪役だった。表面的な溢れんばかりのショーマンシップと同等に、やることなすこと全ての背後には、大量の心理掌握術の蓄積があった。サイモンの演説中は笑っていられても、ゴングが鳴れば真剣に相手をしなければならなかった」

指揮者のごとく観客を操り、狙った反応を引き出すために手を変え品を変えた。後年ジョー・マレンコとして活動したジョディ・サイモンは、ビリー・ロビンソンとトニー・チャールスが英国式プロレスを惜しみなく開陳して、優位性を示したフロリダ州タンパでの試合を振り返る。「二人がリングを離れて控え室に戻った時に異変に気づいていれば、慌ててリングに引き返しただろうね」 何試合か経てから、マレンコは二本指を両目に突き刺す、スリーストゥージズ(米国のコメディトリオ)攻撃を繰り出した。「会場は興奮の坩堝と化した。自分が言ったことも聞こえないくらいだ。みんな座席から飛び上がっていた」 最善を尽くしたのに、モー・ハワード(スリーストゥージズのリーダー)の猿真似の方が過大評価されていないかと、チャールスは怪訝な表情で尋ねた。その答えは、マレンコが披露したのは、関節技より効果絶大な技であった。

ジョディによれば、「親父はタイミングの捉え方が完全無欠だった。関節技や組み技に精通しているわけじゃなかった。持ち駒は少なかったけど、それらを絶妙のタイミングで仕掛けた。観衆を沸騰させてから、寸分早くも、寸分遅くもなく、絶妙な攻撃を仕掛けて、みんなを発狂させるんだ」

その当時から、ファンを飽きさせないために、意図的に観客の予想を覆していた。不気味な悪役グラディエーターとして活動していたハンターによれば、相手の背後に回り、ダウンを奪い、ロープ際に追い詰めるのを常套戦法としていたという。しかし、そこから素早く拳や肘を打ち込むのではなく、一歩下がって相手にお辞儀した。「プロレスの基本構造を完全に無視していたね。賛否両論愛憎入り混じっていたけど、こんな風に、ありゃってなることをするから、みんな翌週もマレンコ見たさに会場に詰めかけるんだ。マレンコと一緒に試合して、下手な試合になったら、そりゃ相手のヘマだよ」

1960年代から1970年代にかけて、フロリダと南北カロライナの看板選手となり、テキサスやカリフォルニアにも登場した。グラハムは乱戦で活性化を図るたびに、フロリダ・ブラスナックル王者となった。フロリダで1971年、レネ・グレイ、ディック・マードックとの抗争劇の一環で人気者に転向したが、すぐに無法者に再転向した。数年後、グラハムと袂を分かち、以後二人が組んで仕事することはなく、関係者の大方の見解では、グラハムの石頭が原因とされる。マレンコの職場は他にいくらでもあった。テネシーでは、ロニー・ガービンの罵詈雑言に辟易したとして、数週間テレビ用のインタビューに応じなかった。代理として、使用人のロシア人女性が送り込まれて、テレビ実況担当のサッチャーに欠席の理由を説明した。数週間後、ガービンが女性の唇を奪って敵の傷口に塩をすり込むと、女性はむさぼるようにキスを返してきた。

翌週、女性は“羞恥の刻印”のためにベールを着用していると明かした、マレンコ作の台本をサッチャーに手渡した。確かに、ベールは顎の大手術を受けた痕跡を隠す構造になっていた。ガービンは25年以上経過しても怯えた様子で、「近づいてベールをめくってみたら、卒倒しそうになった。女性の顔は、まるでバットで一撃されたかのようになっていた」と語った。言外の意味は明らかで、キスしたことでマレンコに制裁を受けたのであった。その晩、ガービンは穏やかでない町ケンタッキー州ハーランでマレンコと対戦した。「神に誓ったよ、マレンコは命を狙われてるって。ここ1か月、マレンコに対する憎悪は激化する一方で、手に負えなくなっていた」 倒れた相手にストンピングを乱射する”ガービン・ストンプ”の件で、ガービンは昔からマレンコを特別視している。「マレンコから拝借したとは、誰にも気づかれなかった。これはマレンコのフロリダ時代の十八番で、10年か15年くらいしてから真似して、本人にまで使ってたんだ」

長年、独立系団体に参画しており、息子たちは米国と日本で活動した。ディーンはWWEでロードエージェントを務めており、ジョディはタンパの実業界で活躍している。古いマットレス工場の裏にある、薄汚れてネズミが徘徊する部屋である、タンパのプロレス道場の運営で有名になった。

門下生のボブ・コックによれば、マレンコは感情表現の達人であった。「よく言われましたよ、何でも大袈裟にやるんだ、殴るにしろ、腕を振り上げるにしろ、顔芸にしろ。地球上を歩いている一般人並は期待されてないんだから、歩くにしろ喋るにしろ、そんな振る舞いはするな」

1994年、酒もタバコもやらず、風邪をひかないようにと試合後には用心深く頭からタオルを被っていたほど健康管理に気を配っていたものの、不治の病である白血病に冒された。ジョディ・サイモンによれば、「病院の床を室内競技場にしていましたから、よくみなさんに笑われていましたね。走ったりはしませんでしたが、点滴スタンドを掴みながら院内を歩き回り、歩いて歩いて、ひたすら歩きました」 重篤な感染症を患ってから二次化学療法を受け、合併症により1994年9月1日、61歳で亡くなった。