1、研究開発テーマ設定とテーマ設定における注意点

1.1研究活動における基本的な注意点→ノート1~3

1.2、研究テーマの設定

①企業収益に結び付くテーマ(事業的に成功が期待されるテーマ)→ノート4

②研究部門に求められるテーマ(企業が研究部門に求める活動と、それに付随する研究テーマ)

企業は研究部門にどのような役割を求めているのでしょうか。企業活動に貢献する研究を目指すならば、まずは企業が研究部門に期待している仕事を果たすことを考える必要があるでしょう。その中には、いわゆる研究活動すなわち、イノベーションにおける技術的要素の追究も含まれますが、実際には、イノベーションには直接結びつかない様々な仕事も研究部門には求められます。具体的には、生産現場の業務とは異質だが、ある程度の専門性を必要とする仕事が研究部門に任せられることが多く、こうした活動は研究者のマンパワーの中で無視できない比率を占めることがあります。研究活動への資源配分を考える上でも、このような活動を含めた、研究部門に求められている業務を整理しておきたいと思います。

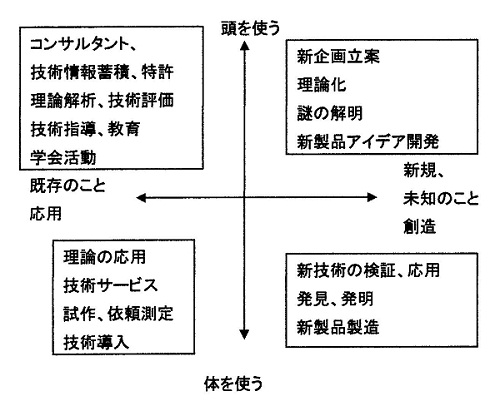

研究部門に求められていることは業種や分野、さらには企業内における業務分担の考え方によって異なりますが、大きく分けると、頭を使うことと体を使うことに分けられます。さらに、取り組む課題によって、未知のこと(新規なこと、創造)と、既知のこと(応用など)とに分けられるでしょう。この視点に立って、業務を分類してみたものを下図に示します。

一般的な研究開発とはイメージが異なる業務も含まれていると思いますが、現実にはこのような業務を要求されることは例外的なことではありません。いずれも技術に関する情報を扱う仕事であり、こうした業務が必要とされているならば、技術にかかわるどこかの部署が担当する必要があるわけです。

一般には、研究の役割としては図の右側、新規なことへの挑戦が注目されます。しかし、左側も無視することはできません。既存のことを知っておくことは、新たな創造のための基盤となるとともに、既存の事業を有する企業にとってはその技術的基盤を確保する意味でも重要と考えられます。Anthonyらは「安定した中核事業の存在がイノベーションの前提条件」と述べています[文献1、p.29]。彼らは主に収益面で中核事業が安定することの重要性を強調していますが、中核事業を支える技術の面でも安定が損なわれてしまってはイノベーションの成功はおぼつかないでしょう。例えば、既存技術分野での過度な人員削減により、育成指導の弱体化や、業界、社会動向の監視不足が生じたり、人員削減のための機械化や設備の高度化により製造技術がブラックボックス化し、さらにはトラブル(非定常)経験が不足するなど、既存事業の技術基盤の弱体化を招く要因は存在します。イノベーションに注力しようとして、経営資源を既存分野から新規分野に振り向けようとしたとしても、既存分野に問題が発生すればその問題への対応は誰かがやらなければなりません。結局そうした対応に研究部隊のマンパワーを割かれてしまう可能性があることには十分な注意が必要でしょう。

なお、これら研究部隊に求められる様々な業務の一部を外部との連携で処理しようとする考え方もあります。外部の知識の有効活用を狙ったオープンイノベーション[文献2]、他社に対する優位性を生み出さない業務のアウトソーシングにより優位性を生む分野に社内資源を再配分すべきとする考え方[文献3]もこうした考え方に含まれると思われます。しかし、図の左側の業務であっても研究者、技術者を育成するという側面があるため、その部分まで外部との連携やアウトソーシングに頼ってよいかどうかには議論の余地があるでしょう。例えば、「エリクソン(Ericsson[1996])は、仕事に限らず熟達化における高いレベルの知識やスキルの獲得のために、およそ10年にわたる練習や経験が必要であるとして『10年ルール』を提起している[文献4、p.34]」とのことです。一般の企業では、10年間、教育のためだけに時間を費やすことは不可能でしょうから、既知のことに関わる業務を行ないながら経験を積むことは有効な育成の方法と言えるのではないでしょうか。また、左側あるいは下側の業務には新たなアイデアを生み、その可能性を正しく評価するための基盤としての重要性もあると思われます。ノート2で少し触れた(ノート6でより詳しく触れます)「セレンディピティー」についてRobertsはパスツールの言葉を引用し、「観察の場では、幸運は待ち受ける心構え次第である」と言っていますが[文献5、p.viii]、「観察の場」は上述の図の下の部分に、「心構え」は既存知識の充実という意味で図の左側の部分に相当すると考えられます。このような既存知識を含む社内の技術力の充実の必要性は、丹羽によるChesbroughのオープンイノベーションへの批判においても述べられていて、「結局のところ、強い知識と技術やマネジメント力も兼ね備わった企業が、外部の知識や技術を効果的に活用することができる」[文献6、p.79]としています。Mooreの主張するアウトソーシングによる資源の創出[文献3]は、経験を積んだ人材を競争力の発揮に活用する、という意味ならば有益と思われますが、技術力の蓄積を損なうようなアウトソーシングでは意味がないように思われます。

また、図の左側の業務は、一般にその業務の必要性がわかりやすい(例えば、どこかからの問い合わせに対応するとか、顧客からのクレームに対応するとか)ことに加えて、計画しやすく成果が目に見える形で出やすいため(つまり不確実性が低い)、ともするとそうした業務を優先してしまいがちになる場合があることにも注意が必要と思われます。新規なことへの挑戦を重視するならば、図の右側の業務への動機づけ、評価とのバランスも重視しておくべきでしょう。

要するに、研究部隊に求められる仕事の内容を理解し、そうした業務への資源配分のバランスをとることが重要、ということに帰着してしまうわけですが、現実的には、それぞれのプロジェクトや、その企業の置かれた状況に応じて臨機応変に、しかし片寄り過ぎないように資源配分を調整することはそう容易なことではないと思われます。それぞれの企業のマネジメント力が問われるといってもよいかもしれません。

もうひとつ、表に示した分類には現れない研究の役割として「宣伝」が挙げられます。ノーベル賞を受賞した田中耕一氏が、彼の所属する島津製作所の企業イメージアップに大きく貢献したことは比較的記憶に新しいところですが、そこまでの業績ではなくとも研究成果の社会へのアピールがうまくできれば宣伝効果は十分に期待できるのではないでしょうか。Tiddらはアライアンスのマネジメントにおいて、「ある技術、もしくはその技術のソースが企業に与える信用度は、企業の技術取得方法に影響を与える重要な要素」と述べています[文献7、p.272]。「宣伝」という側面での研究活動の寄与はもう少し認識されてもよいのではないかと思われます。

以上、企業が研究部門に求めている課題として、イノベーションへの直接の寄与だけではなく、それ以外の役割もよく認識しておく必要があることを述べました。こうした業務の位置づけや進むべき方向性を明確にし、必要な業務全体を考慮したテーマ設定、業務分担、資源配分を行なうことはトップマネジメントの課題であるのと同時に、第一線の研究マネジャーにとっても重要なことと思われます。

考察:イノベーションと既存事業とのバランス

要するに、研究開発だからといって、新しいこと、未知のことばかりに気をとられすぎてはいけない、ということだと思います。これは、上述したような、企業が研究部隊に求めている役割からも明らかだと思うのですが、最近では、Govindarajanらにより、既存事業を「パフォーマンスエンジン」ととらえ、イノベーションと既存事業とのバランスを重視したイノベーションの進め方が提案されています[文献8]。ここで「パフォーマンスエンジン」とは、「成長して成熟していく企業は毎四半期に安定した利益を上げるというプレッシャーによってかたちづくられ、型にはめられる[文献8、p.30]」組織であって、これが既存事業において利益を生み出す原動力になっていると考えられるものです。パフォーマンスエンジン(既存事業)だけでは画期的なイノベーションは不可能だが、イノベーションとパフォーマンスエンジンとのバランスをとることにより、イノベーションを成功に導ける、というのがGovindarajanらの主張ですが、既存事業を運営する組織は、パフォーマンスエンジンに貢献するように形作られるということは忘れてはならないと思います。つまり、企業が研究部門に求めていることの一部は、既存事業に貢献するようにできている、ということで、イノベーションのためにそうした業務をどう扱うか、既存事業の一部としての活動と新規事業のためのイノベーション活動のバランスをどうとるかをよく考えなければならない、ということになるでしょう。本稿でとりあげた研究部門への様々な要求は、既存事業への貢献に主眼をおいたものか、あるいは新規事業のために必要な業務なのか、その比率は様々に異なると思います。とすれば、それらをひとまとめにして資源配分を考えるのではなく、研究部隊に対する様々な要求のそれぞれについて、何を重視するかを判断し、場合によっては、研究部隊を分割することも含めて考えなければならないのだと思います。そのためにも、研究部隊に要求される日々の業務について、まずはその意味と位置づけを研究員、研究マネジャーがしっかりと認識することが、イノベーションと既存事業のバランスをとるために役立つのではないかと思います。

文献1:Anthony, S.D., Johnson, M.W., Sinfield, J.V., Altman, E.J., 2008、スコット・アンソニー、マーク・ジョンソン、ジョセフ・シンフィールド、エリザベス・アルトマン著、栗原潔訳、「イノベーションへの解実践編」、翔泳社、2008.

文献2:Chesbrough, H., 2003、ヘンリー・チェスブロウ著、大前恵一朗訳、「Open Innovation」、産業能率大学出版部、2004.

文献3:Moore, G.A., 2005、ジェフリー・ムーア著、栗原潔訳、「ライフサイクルイノベーション」、翔泳社、2006.

文献4:金井壽宏、楠見孝編、「実践知 エキスパートの知性」、有斐閣、2012.

文献5:Roberts R.M., 1989、R・M・ロバーツ安藤喬志訳、「セレンディピティー」、化学同人、1993.

文献6:丹羽清、「イノベーション実践論」、東京大学出版会、2010.

文献7:Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K., 2001、ジョー・ティッド、ジョン・ベサント、キース・パビット著、後藤晃、鈴木潤監訳、「イノベーションの経営学」、NTT出版、2004.

文献8:Govindarajan, V., Trimble, C.、ビジャイ・ゴビンダラジャン、クリス・トリンブル著、吉田利子訳、「イノベーションを実行する 挑戦的アイデアを実現するマネジメント」、NTT出版、2012.

参考リンク

ノート目次へのリンク